VALQUIERES en 1865 par Ferdinand FABRE... |

|

|

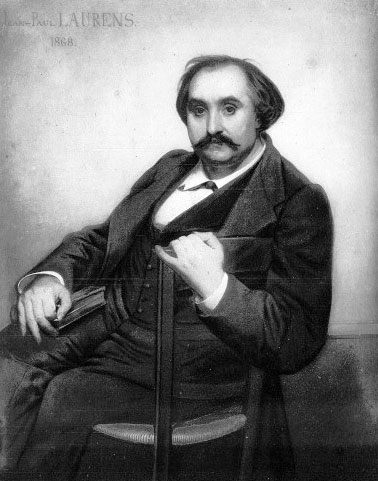

Ferdinand Fabre Portrait de Jean-Paul Laurens (1838-1921)

|

Ferdinand Fabre Ferdinand (1827 – 1898) est né à Bédarieux dans la haute vallée de l’Orb, source d'inspiration de ses romans.

En 1865, il publie le roman « Mademoiselle de Malavieille », paru initialement dans la Revue contemporaine en mai 1864. L’ouvrage débute par une description du village de Valquières. Il nous informe sur ses habitants. Outre l’élevage des vers à soie, la fabrication de filets de pêche, le travail des racines de buis… la principale activité est l’apiculture. |

|

Valquiéres, au milieu du XIXe siècle... De tous les villages pauvres dispersés dans l'inextricable réseau des Cévennes méridionales, Valquières est certainement le plus misérable. Situé dans la partie la moins fertile des monts d'Orb, au flanc d'une colline rocailleuse et pelée, ce hameau, à qui un sol trop maigre interdit la grande culture, vit tout entier du commerce de ses amandes, de ses cocons, et surtout de sa cire et de son miel. Les abeilles nourrissent Valquières. Là, le paysan le plus aisé n'est pas celui qui possède le plus d'arpents, mais celui qui compte le plus de ruches, ou de bournioux (1), pour parler comme aux monts d'Orb. Pourvu que l'on ait un lopin de terre au midi pour y exposer ses bournioux, on est sûr de ne pas mourir de faim : les abeilles vont butiner où elles peuvent, chez les voisins, dans les communaux, ou dans les Garrigues-Rouges, vaste lande en friche qui s'étend au nord du pays. Les ruches parsèment non-seulement toute la campagne aux alentours de Valquières, mais elles ont envahi jusqu'au village lui-même. Aux portes des maisons qui envisagent le soleil levant, dans les jardinets, aux bords du ruisseau du Bousquet, on en voit de nombreuses files s'aligner entre les rangées interminables des mûriers, des amandiers et des figuiers. De là une physionomie étrange, qui distingue ce hameau entre tous les hameaux de ces montagnes. Du reste, pas le moindre mugissement, pas le moindre bêlement en cet endroit des Cévennes : sauf au Malpas, riche ferme isolée au fond des Garrigues-Rouges, où l'on élève de grands troupeaux, et où le défrichement de la lande réclame le secours des bœufs de labour, il n'existe pas une bête à cornes dans la contrée. La colline contre laquelle est adossé Valquières et les plateaux élevés qui la dominent, plantés de bruyères, de frigoules, de genêts, de romarins, de lavandes, n'exigent aucune culture, et sont exclusivement abandonnés aux abeilles, qui s'y abattent toute l'année par essaims innombrables, et les remplissent de perpétuels bourdonnements. Valquières communique par deux chemins aux villes voisines. L'un, au midi, se dirige vers Clermont-l'Hérault, à travers la lande sauvage des Garrigues-Rouges ; l'autre suit, au nord, le cours paisible du Bousquet, aboutit à la haute vallée d'Orb, et se perd dans la grande route de Bédarieux. C'est avec ces deux villes seulement que les habitants de Valquières, surnommés les abeilleurs – éleveurs d'abeilles - ont noué des relations commerciales. Ils ne songèrent jamais à porter plus loin leurs denrées et les produits de leur industrie, car les campagnards de ce petit coin de terre sont très-industrieux. Tandis que leurs femmes veillent aux ruches et cultivent le potager, les abeilleurs vivent dans l'intérieur des maisons, tressant des filets de pêche, menuisant des comportes pour la vendange, fabriquant avec des racines de buis des boules à jouer, des quilles, des bistortiers (2), toutes sortes d'ustensiles de cuisine et de joujoux artistement ouvrés. Il faut les voir descendre à la ville les jours de foire ou de marché, pieds nus, trempés de sueur, pliant sous le faix, eux, leurs femmes et leurs enfants ! Quelle résignation ! quel courage ! quelle robustesse puissante ! (3)

|

|

|

(1) bourniou : mot occitan désignant une ruche d'un type particulier, réailsée dans un morceau de tronc de châtaignier évidé, couvert d'une lauze Pour en savoir plus sur le bourniou... cliquez ici (2) bistortier : sorte de long pilon de bois utilisé dans un mortier pour effectuer des mélanges pâteux. (3) Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce roman de 406 pages sur le site de la BNF, en copiant ce lien dans votre navigateur : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5609483w.texteImage |

|

|

J & L Osouf - juin 2025 |

|